ご訪問頂きありがとうございます。

はじめましての方、お久しぶりの方、よくみてくださる方、

AZ mam(あずまむ)です🐾

子育て中の看護師を目指す30代です

口腔は消化器系の入り口であり、食べる・話す・味わうといった人間の生活に欠かせない働きを担っています。准看護師試験でも、咀嚼・嚥下・唾液の働き・味覚などは頻出の範囲です。

この記事では、口腔の構造と基本的な機能を整理し、試験勉強に役立つ基礎知識をまとめます。

※ちなみに検索から調べたい単語を入力すると、サイト内のあてはまる記事がでてくるので便利です

口腔の構造(解剖学)

口腔は大きく以下の部位で構成されています。

| 口唇 | 食物を取り入れる入口。発音や表情にも関与 |

| 歯 | 切歯・犬歯・臼歯に分かれ、食べ物を噛み砕く役割 |

| 舌 | 食物の移動、嚥下の補助、味覚、発音を担う |

| 口蓋 | 硬口蓋と軟口蓋があり、嚥下時には軟口蓋が鼻腔への通路を閉鎖する |

| 唾液腺 | 耳下腺・顎下腺・舌下腺が代表的。唾液を分泌し、消化や抗菌に関与 |

口腔のはたらき(生理学)

| 咀嚼 | 歯と顎の筋肉で食べ物を砕き、唾液と混ぜて食塊を形成します |

| 嚥下 | 食塊を咽頭・食道へ送り込む動き。口腔期 → 咽頭期 → 食道期の3段階に分けられます |

| 味覚 | 舌の味蕾で「甘味・酸味・塩味・苦味・うま味」を感知。食欲や食行動に直結します |

| 唾液のはたらき | 消化(アミラーゼによるデンプン分解) 抗菌作用(リゾチーム・IgA) 潤滑・洗浄作用(粘膜保護・むし歯予防) |

| 発声・発音 | 舌や唇、歯、口蓋が協調して言葉を形成します |

過去問から見る口腔分野の出題傾向

実際、最近の准看護師試験・関連問題集を見ていると、以下のような設問が口腔について出題されています。

- 唾液腺の種類と働き:耳下腺・顎下腺・舌下腺の分泌量や消化・抗菌作用

- 嚥下の段階:口腔期・咽頭期・食道期の順序や特徴

- 味覚の分布:舌の部位ごとの味覚感知

- 口腔ケア:義歯の取り扱い、ドライマウスへの対応

- 検温法:口腔温測定時の注意点

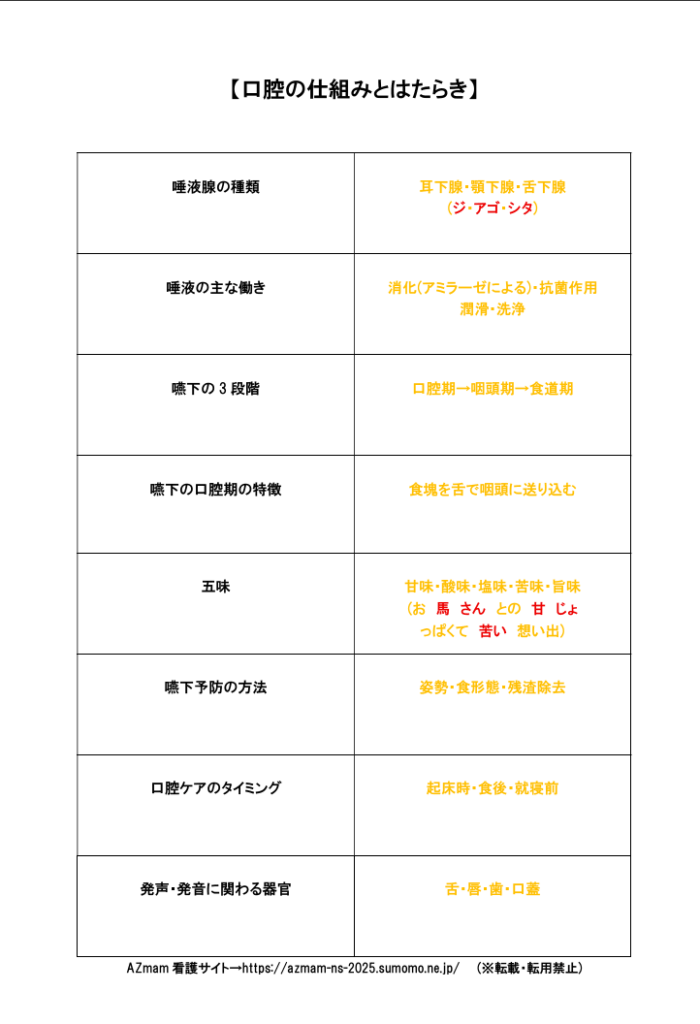

暗記カード(ご自由にお使いください)

印刷はこちらからご自由にどうぞ✨→口腔の仕組みとはたらき

おわりに

口腔は「食べる・味わう・話す」という人間の基本機能を支える重要な器官です。准看護師試験では、唾液腺の場所と働き、嚥下の流れ、味覚の種類などがよく問われます。日常で触れることの多い器官なので想像しやすいのではないでしょうか?

👉さらに詳しい解剖生理学、試験に直結する 過去問類似問題解説・暗記法・頻出ポイント集 は以下のnoteで詳しく解説しています。構造やはたらきについてもPDFで印刷可能!!こちらを印刷して授業で学習したことを書き込むだけでマイノートが完成します✨

※自分なりの自習まとめなので、間違いもあるかもしれません💦

学んでいく中で追加点や変更点ができましたら都度訂正していきますので

温かい目で参考までにご覧ください

お気に入り登録をされていらっしゃる方は読み込み直していただくと

最新のページが表示されますので、よろしくお願いいたします🙇♀️

ではでは今日も1つでも幸せが多い一日でありますように🐾

コメント